二宮 さゆり*1 五十嵐 多恵*2 宮本 悦代*3

椎 大介*3 宮原 玲子*3

*1 伊丹中央眼科

*2 東京都立広尾病院

*3 参天製薬株式会社 日本メディカルアフェアーズグループ

要 旨

目的:小中学生の児童を持つ保護者の近視に対する関心度や知識度,ならびに児童の近視が及ぼす保護者のQOLスコアへの影響を明らかにすること。

対象と方法:小中学生の児童の保護者に対してWeb上でアンケートを行った。アンケートの対象となる児童の小学生と中学生の割合と,2024年度学校健康診断の裸眼視力A〜D判定の割合が均等になるように保護者を組み入れた。アンケート項目としては,近視に対する関心度や知識度,児童の近視に対する将来への不安の程度と健康関連QOLスコア (PedsQLTM Family Impact Module Ver.2.0) とした。

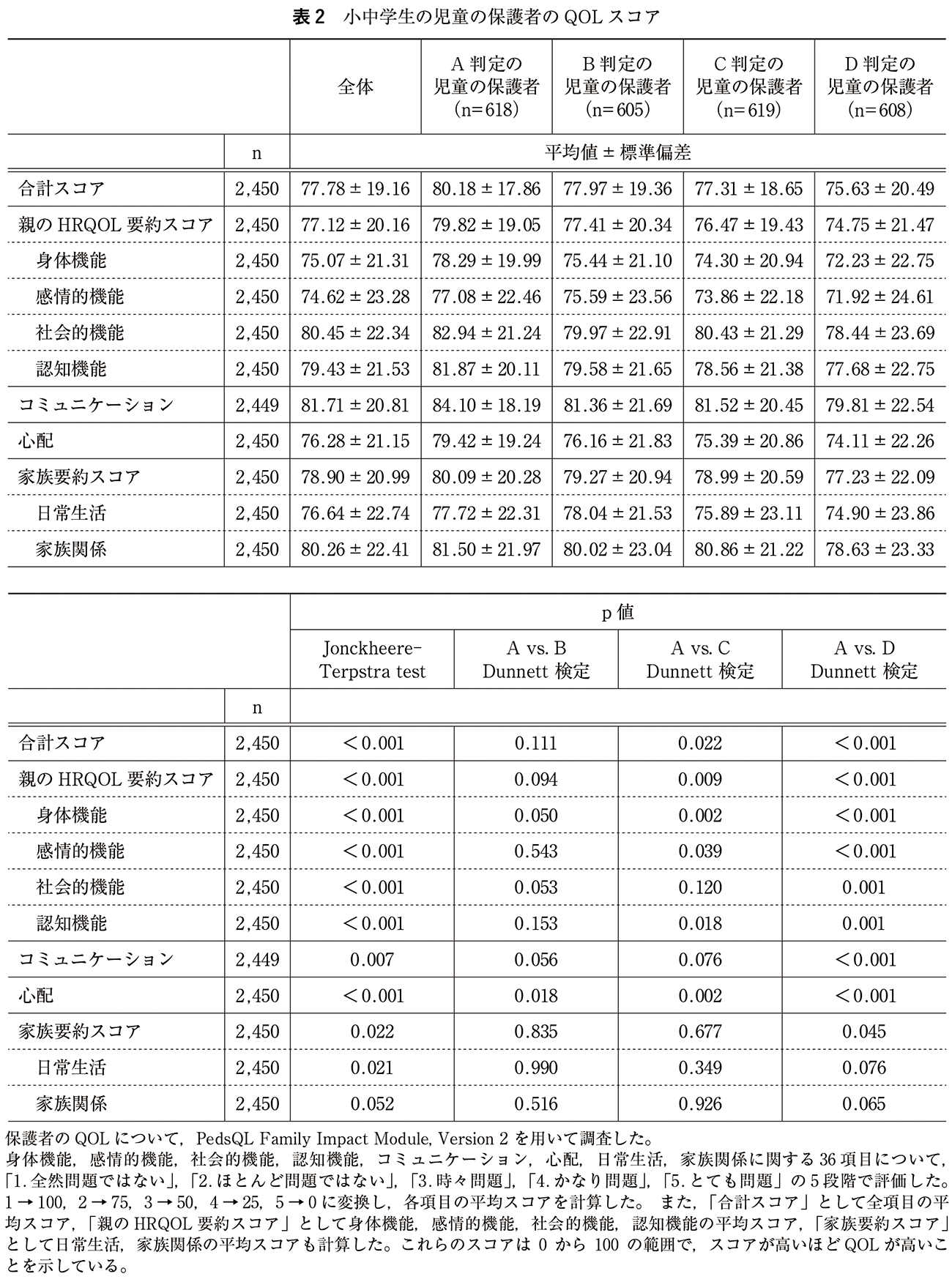

結果:回答者 (保護者) は2,451例で,年齢 (mean±SD) 44.4±5.8歳,男性1,115例 (45.5%),女性1,336例 (54.5%) であった。アンケートの対象となる児童は,年齢11.2±2.4歳,男性1,254例 (51.2%),女性1,197例 (48.8%) であった。近視について関心がある項目として 「日常生活で気を付けること」,「近視が子どもの将来の目の健康に与えるリスク」,「近視の進行を抑えるための治療方法」 について,「関心がある」,「少し関心がある」 と回答した保護者の割合はそれぞれ,89.3%,88.1%,86.7%であったが,「近視の進行を抑えるために日常生活で気を付けること」,「近視が進行することで将来的に他の目の病気 (緑内障など) になる可能性があること」,「近視の進行を抑えるための治療は,眼球の形が前後方向に長くなるのを抑えることが重要であること」 について 「よく知っている」 または 「知っている」 と回答した割合はそれぞれ27.0%,22.8%,13.7%,であった。保護者の81.9%が,児童の近視が進行することに不安を感じており,A判定の児童の保護者と比較して,B〜D判定の児童の保護者は不安を感じている割合が有意に高かった (いずれもp<0.001,Steel検定)。また,A判定の児童を持つ保護者と比較して,C,D判定の児童を持つ保護者は,PedsQL合計スコアが有意に低下していた (A vs. C判定,p=0.022,A vs. D判定,p<0.001,Dunnett検定)。

結論:小中学生の保護者は,近視について高い関心があるにも関わらず,近視に関する知識は十分ではなかった。また,多くの保護者は児童の近視の進行に不安を持っており,児童の近視が保護者のQOLスコアに大きく影響していることが明らかとなった。

はじめに

近視は,多くの場合に眼軸長が前後に伸長することにより発症し1)2),低年齢で発症した近視は,近視の進行も速いことが報告されている3)。また,近視が進行することで,緑内障や網膜疾患などの視力障害の原因となる疾患の発症リスクが高くなること,さらに強度近視だけでなく軽度および中等度の近視であっても将来的な眼疾患のリスクが増加することが報告されている4)。近年,屋外で過ごす時間の減少や近業作業の増加などライフスタイルの変化により,近視は世界中で増加傾向にあることが明らかとなっている5)。本邦においても,文部科学省の令和5年度学校保健統計調査によると,児童生徒の裸眼視力1.0未満の者の割合は昭和54年の調査開始以来増加傾向にあり,小・中・高等学校では過去最高を更新した6)。また,社会のデジタル化の進展に伴い,児童生徒がInformation and Communication Technology:情報通信技術 (以下,ICT) 機器に接する機会は増加しており,Global and Innovation Gateway for All:すべての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉 (GIGA) スクール構想やデジタル教科書の使用などの取り組みも進む中で,ICT 機器の利用が児童生徒の視力に及ぼす影響への関心が高まっている。

児童の慢性疾患は,患者本人だけでなくその家族にも影響を及ぼすことがPinquartらの中国での調査により報告されている7)。また,Guoらの中国での調査では,強度近視の児童を持つ保護者は,正視の児童を持つ保護者よりも気分の落ち込みおよび不安等を示すスコアが有意に高いことが示された8)。さらに,Hanらの中国での調査では,近視の児童を持つ保護者は,児童の近視が軽度であっても正視の児童を持つ保護者と比較して健康に関連したQuality of life (以下,QOL) を示すスコアが低かったことが報告されている9)。このように海外では,保護者は近視の児童における将来的な近視の進行を危惧し,QOLに支障をきたすことが示唆されている。しかしながら,日本における小中学生の児童を持つ保護者に対して,児童の近視による不安やQOLへの影響を調査した報告はない。また,小中学生の児童を持つ保護者の,近視治療の理解度に関する報告も見当たらない。前述したように,日本においても近視児童の増加が報告されており,保護者のQOLに大きく影響する可能性があること,保護者の意識が児童の近視進行抑制に大きく関わってくると考えられることから,保護者の近視に対する知識や近視診療の実態,児童の近視が保護者に及ぼす影響などを知ることは重要である。

そこでわれわれは,本邦における小中学生の児童を持つ保護者に対して,近視に対する関心,知識,および近視児童における治療の実態,児童の近視に対する将来への不安とQOLへの影響を調査することを目的に,Web上でアンケート調査を実施した。

Ⅰ.対象と方法

1.対象

本調査は株式会社インテージヘルスケアに委託し,2024年6月7日〜13日にボランティアパネル (マイティモニター) を利用して,Web上でアンケート調査を実施した。対象は小中学生の保護者で,小中学生の児童が複数名の場合,① 保護者と同居していること,② 2024年度学校健康診断の視力検査において,両眼の裸眼視力結果があること,③ 近視以外の視力に影響を及ぼす眼疾患に罹患していないことの3つをすべて満たす最年長者をアンケート対象児童とした。

保護者の選択基準は,2024年4月時点でアンケート対象となる児童と同居しており,2024年度学校健康診断の両眼の裸眼視力が回答できる保護者 (18歳以上) とし,① 医療従事者 (医師,薬剤師,看護師等),② 医薬品・医療用品,眼鏡・コンタクトレンズ関連の製造業に従事する者,③ 医薬品販売業,眼鏡・コンタクトレンズ販売業に従事する者,④ 情報提供サービス・調査業・広告業に従事する者,⑤ アンケート対象となる児童が,近視以外の視力に影響を及ぼす眼疾患に罹患している者は除外とした。

目標回答者数は小学生,中学生の保護者をそれぞれ1,000例の計2,000例とした。またアンケート対象の児童 (以下,児童) の近視の状況は,2024年度学校健康診断の裸眼視力検査結果A判定 (1.0以上),B判定 (1.0未満0.7以上),C判定 (0.7未満0.3以上),D判定 (0.3未満) で分類し,各判定結果について小学生,中学生それぞれ1群250例の回答が得られるように設定することで,保護者の将来への不安やQOLへの影響について検討した。

2.方法

児童の近視に関連した次の項目について,保護者に対してWebアンケート調査を行った。

1)背景情報

背景情報として,回答者 (以下,保護者) の性別,年齢,児童の両親の近視の有無,児童の就学状況,2024年度学校健康診断における両眼の裸眼視力,性別,年齢,眼科における近視診断の有無,矯正の有無について調査した。

2)近視に対する知識,関心度,および近視児童における治療の実態

すべての保護者に対して近視,近視進行抑制治療に関する関心度を 「関心がある」,「どちらかというと関心がある」,「どちらかというと関心がない」,「関心がない」 で評価した。また,知識度については 「よく知っている」,「知っている」,「少し知っている」,「知らない」 で評価した。

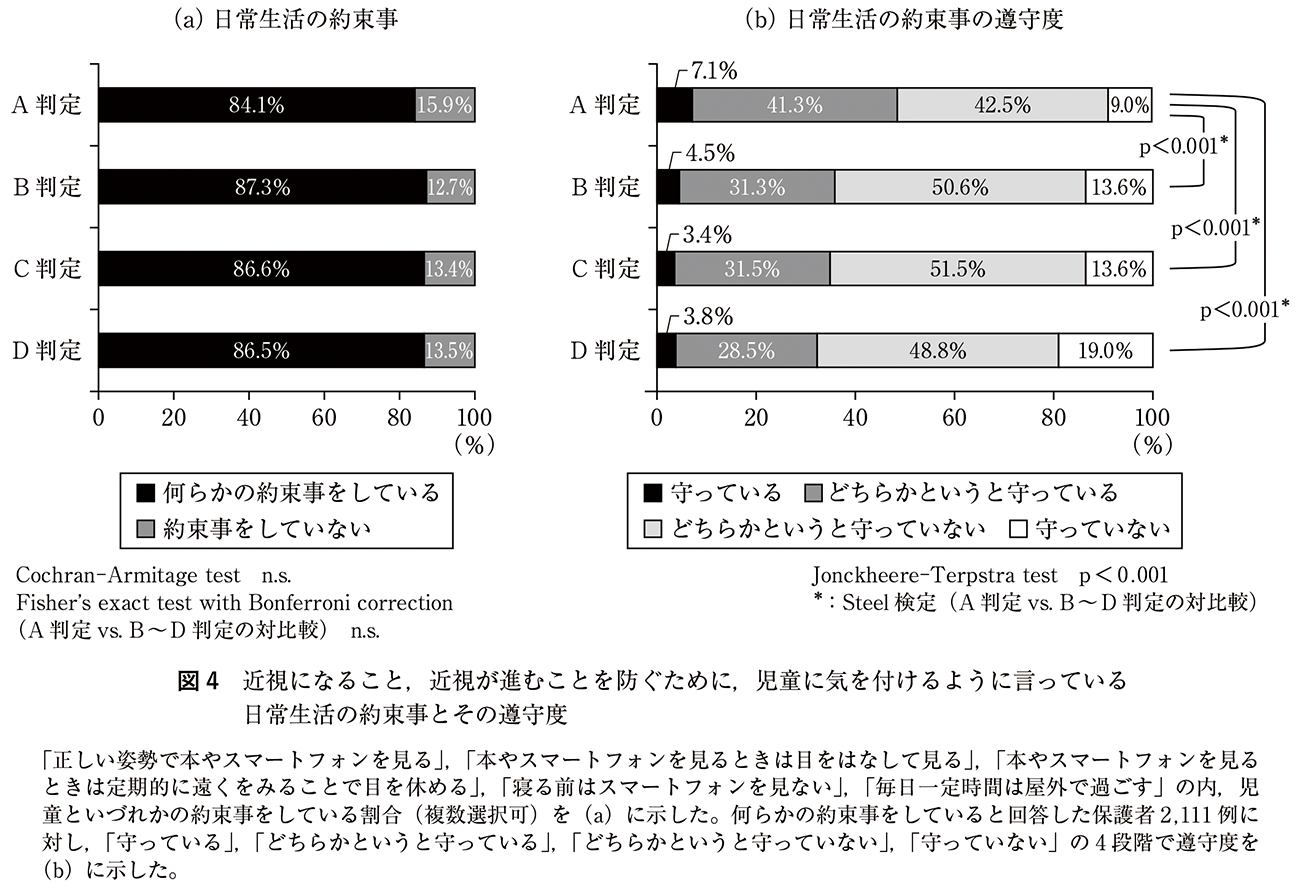

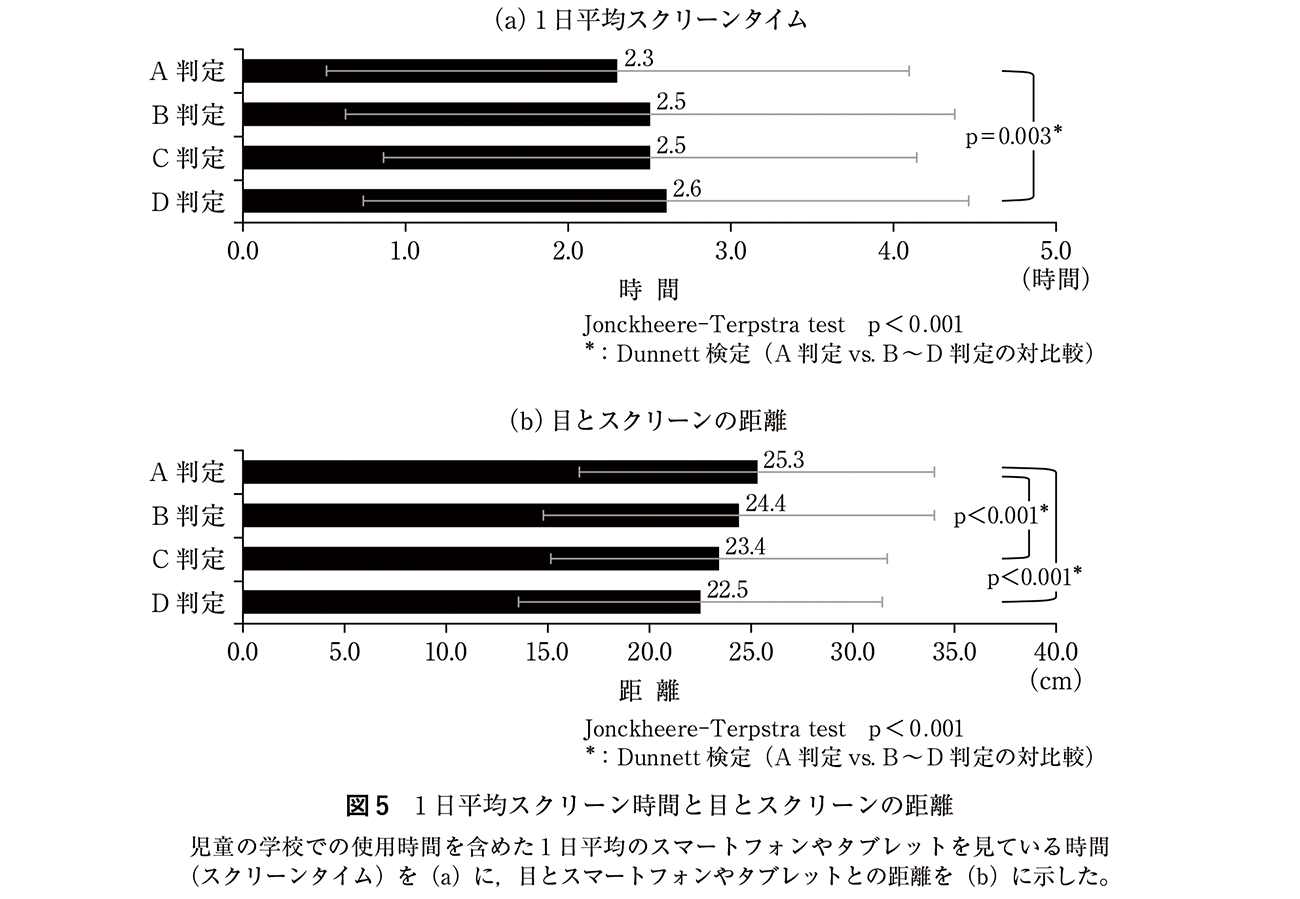

近視になること,近視が進むことを防ぐために,「正しい姿勢で本やスマートフォンを見る」,「本やスマートフォンを見るときは目をはなして見る」,「本やスマートフォンを見るときは定期的に遠くを見ることで目を休める」,「寝る前はスマートフォンを見ない」,「毎日一定時間は屋外で過ごす」 (以下,日常生活の約束事) について,何か1つでも児童に気を付けるように言っていることがある保護者の割合を調査し,日常生活の約束事が1つでもある保護者に対して,「守っている」,「どちらかというと守っている」,「どちらかというと守っていない」,「守っていない」 で児童の遵守度を評価した。また全児童の保護者に対し,児童の1日平均のスクリーンタイム (学校での使用時間を含めた1日平均のスマートフォンやタブレットを見ている時間) と目とスクリーンの距離について調査した。

2024年度学校健康診断裸眼視力B〜D判定の児童の保護者に対し,B〜Dと判定されたことで眼科を受診したかを 「眼科を受診した/受診する予定」,「眼科を受診する予定はない」,「既に眼科に通院している」 で評価した。

児童が眼科で近視と診断された保護者に対し,近視診断後に眼科受診を促されたか,その後眼科を再受診したかを調査した。また,近視進行抑制治療に関する関心度と知識度,受けている近視進行抑制治療,近視に関して眼科受診時に医師から説明された内容と説明して欲しい内容について調査した。

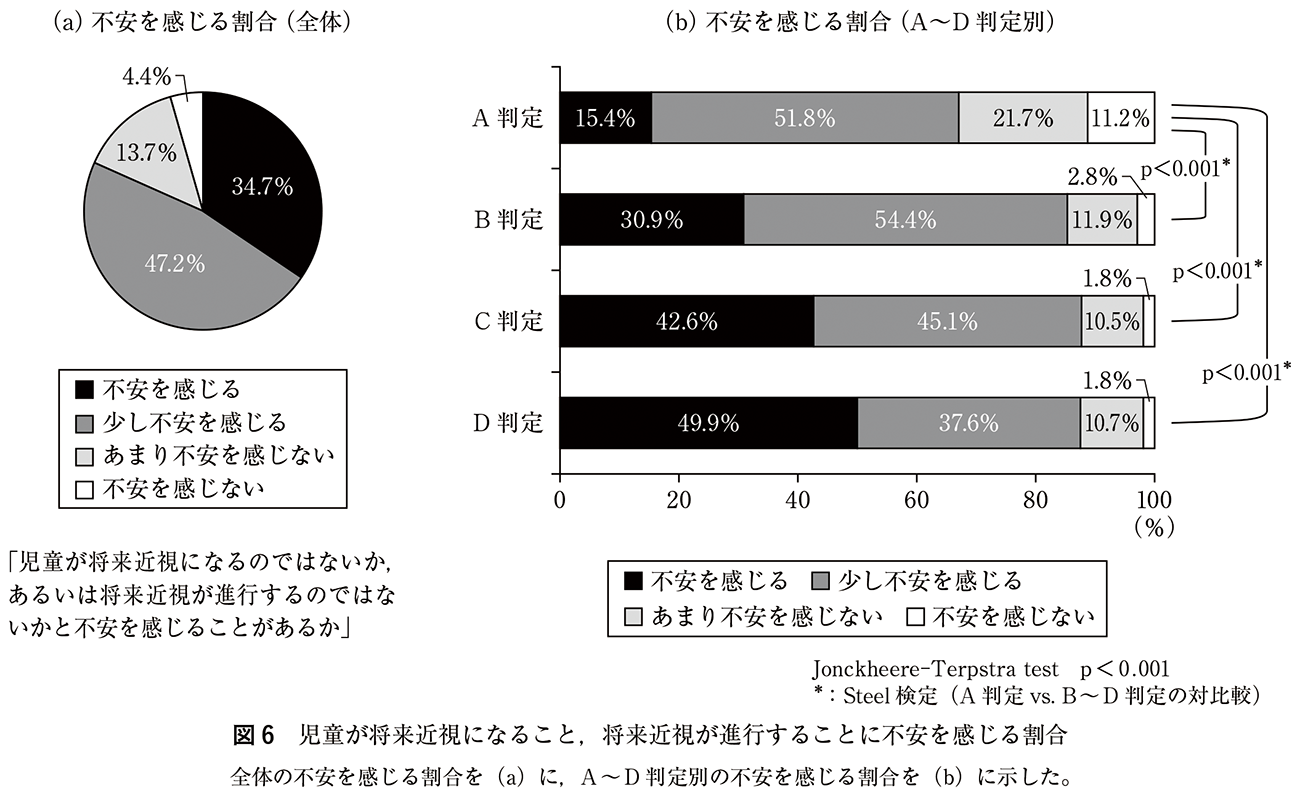

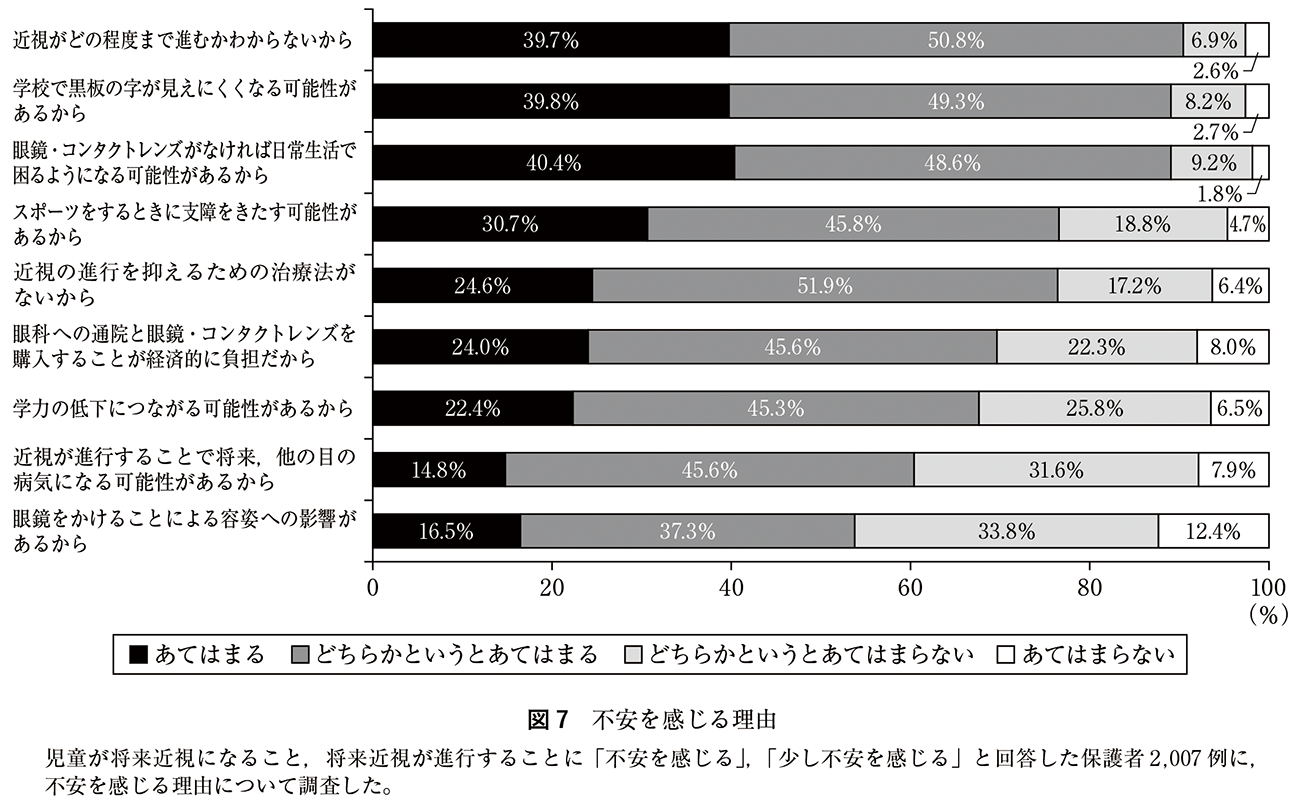

3)児童の近視に対する不安とQOLの評価

児童が将来近視になること,将来近視が進行することに不安を感じるかを 「不安を感じる」,「少し不安を感じる」,「あまり不安を感じない」,「不安を感じない」 で評価し,「不安を感じる」,「少し不安を感じる」 と回答した保護者にはその理由を調査した。また小児の健康状態が保護者や家族に与える影響を評価するために,Varniらの報告10)を参考に,Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) Family Impact Module Ver.2.0を用いて調査した。

4)統計解析

本調査の統計解析は,近土写真製版株式会社に委託した。統計解析には,IBM SPSS Statistics 28.0 (IBM Corp, Armonk, New York, USA) およびR, version 4.1.3 (R Core Team [2021]) を用いた。A〜D判定ごとに集計し,A〜D判定群間の傾向性検定について,カテゴリ変数にはCochran-Armitage test,連続変数,順序変数にはJonckheere-Terpstra testを用いた。加えて,A判定群とB〜D判定群との対比較 検定について,カテゴリ変数にはFisher’s exact test with Bonferroni correction,連続変数にはDunnett検定,順序変数にはSteel検定を用いた。いずれも有意水準は両側p<0.05とした。

5)研究倫理

本調査はヘルシンキ宣言および人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に従い,ヒルサイドクリニック神宮前倫理審査委員会の承認を得て実施された。すべての保護者に対して説明文書を掲示し,同意が得られた場合に調査への参加を可能とした。本調査は臨床試験登録システムUMIN-CTRに登録した (UMIN試験ID:UMIN000054589)。

Ⅱ.結 果

1.保護者と児童の背景情報

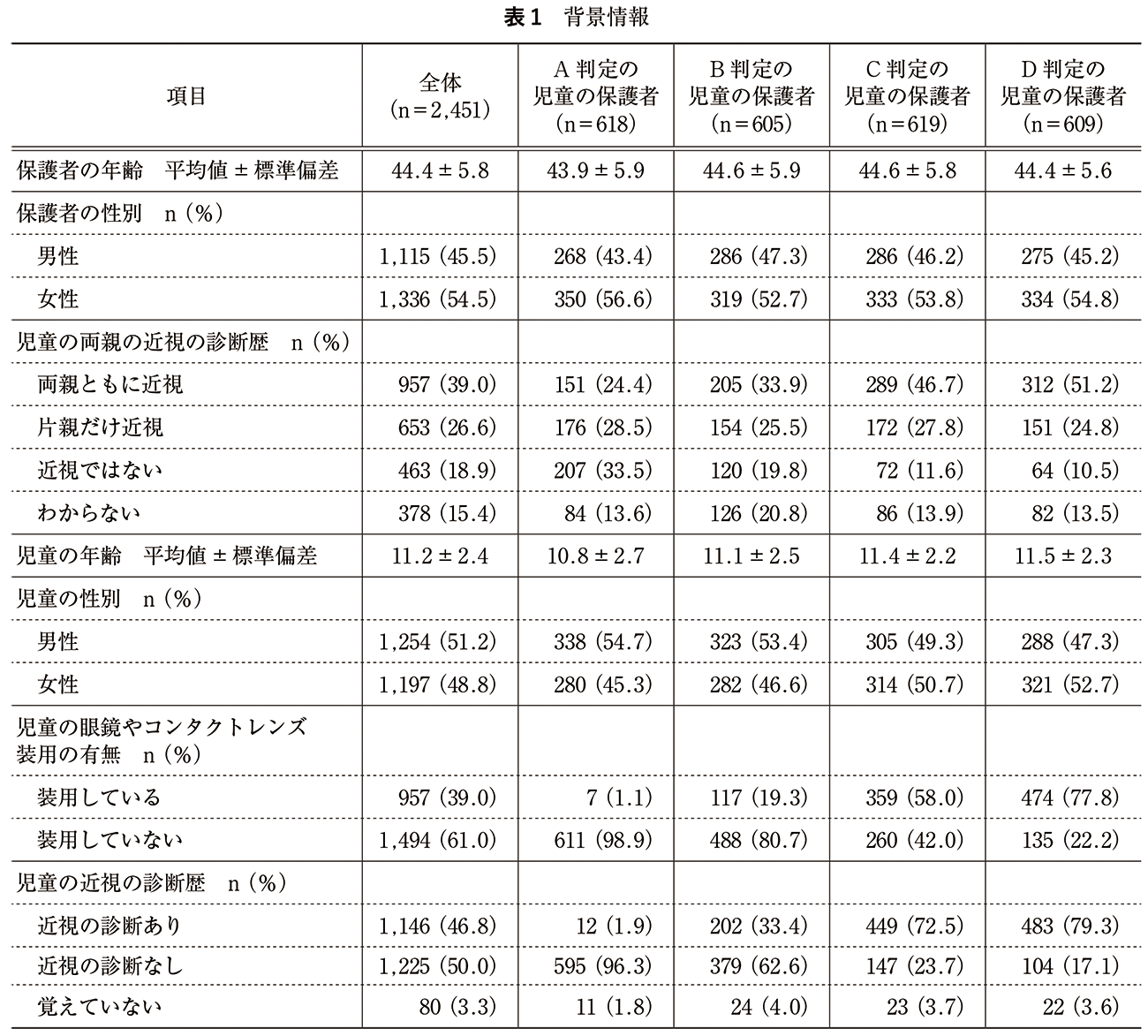

最終回答者数は2,454例であった。除外基準 「2024年度の学校健診の視力検査結果について,アンケートの対象となる児童の両眼の裸眼視力を回答できない者」 に抵触すると考えられた2例,児童の就学状況と年齢に不整合があり,評価への影響が大きいと考えられた1例を除外し,2,451例を評価対象とした。背景情報については,表1にまとめた。保護者の性別は男性1,115例 (45.5%),女性1,336例 (54.5%) であり,年齢の平均は44.4±5.8歳であった。また児童の性別は男性1,254例 (51.2%),女性1,197例 (48.8%) であり,年齢の平均は11.2±2.4歳であった。2024年度学校健康診断裸眼視力はA判定618例,B判定605例,C判定619例,D判定609例であった。

2.保護者の近視に対する理解,要望,および近視児童における治療の実態

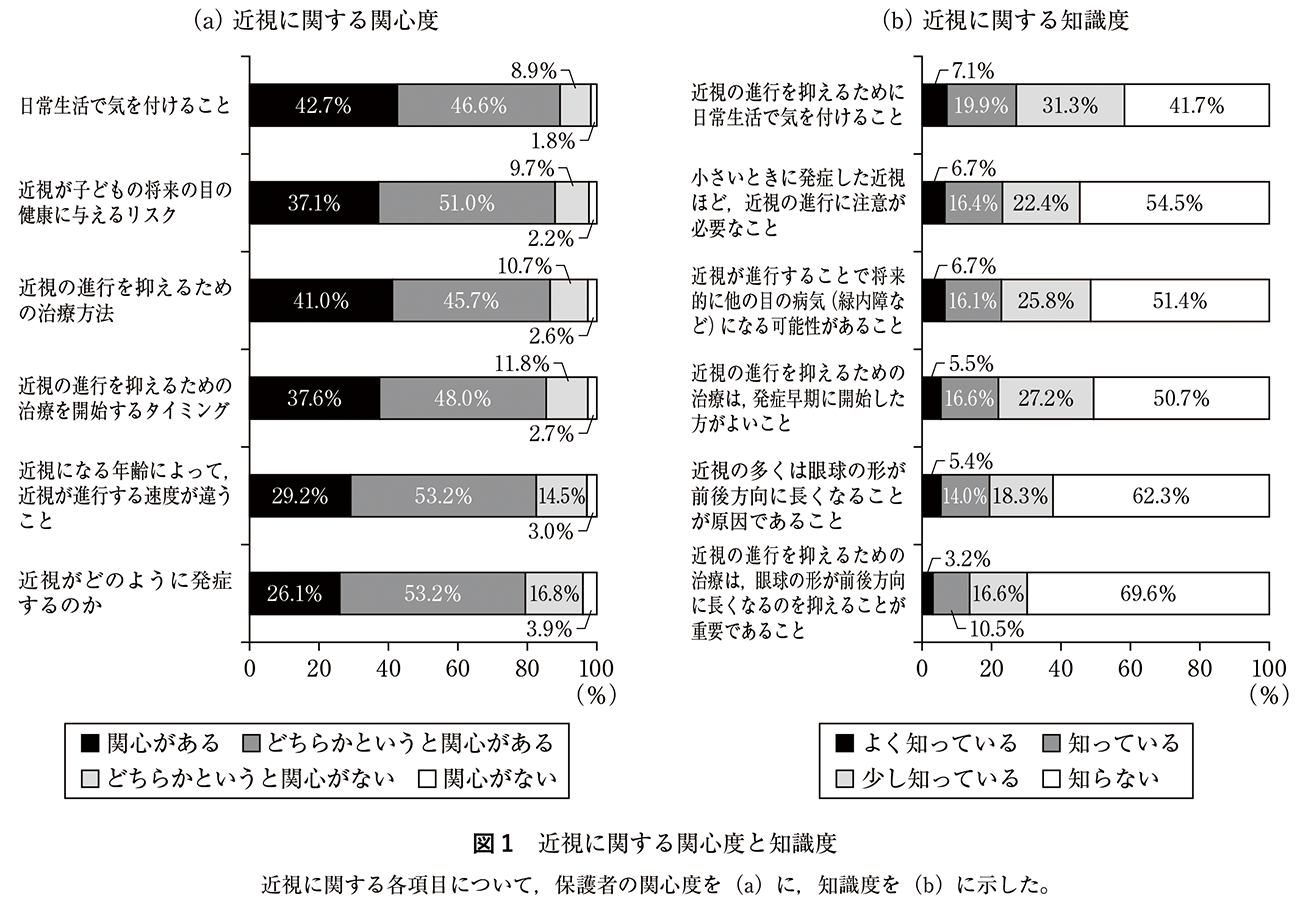

近視について関心がある項目として,「関心がある」,「どちらかというと関心がある」 と回答した割合は,「日常生活で気を付けること」 が89.3%と最も多く,次いで 「近視が子どもの将来の目の健康に与えるリスク」 88.1%,「近視の進行を抑えるための治療方法」 86.7%であり,すべての項目で高い関心を示した (図1a)。一方で,近視について知っている項目として,「よく知っている」,「知っている」 と回答した割合は,「近視の進行を抑えるために日常生活で気を付けること」 が27.0%と最も多く,次に 「小さいときに発症した近視ほど,近視の進行に注意が必要なこと」 23.1%,「近視が進行することで将来的に他の目の病気 (緑内障など) になる可能性があること」 22.8%であり,近視に対する知識度は低かった (図1b)。

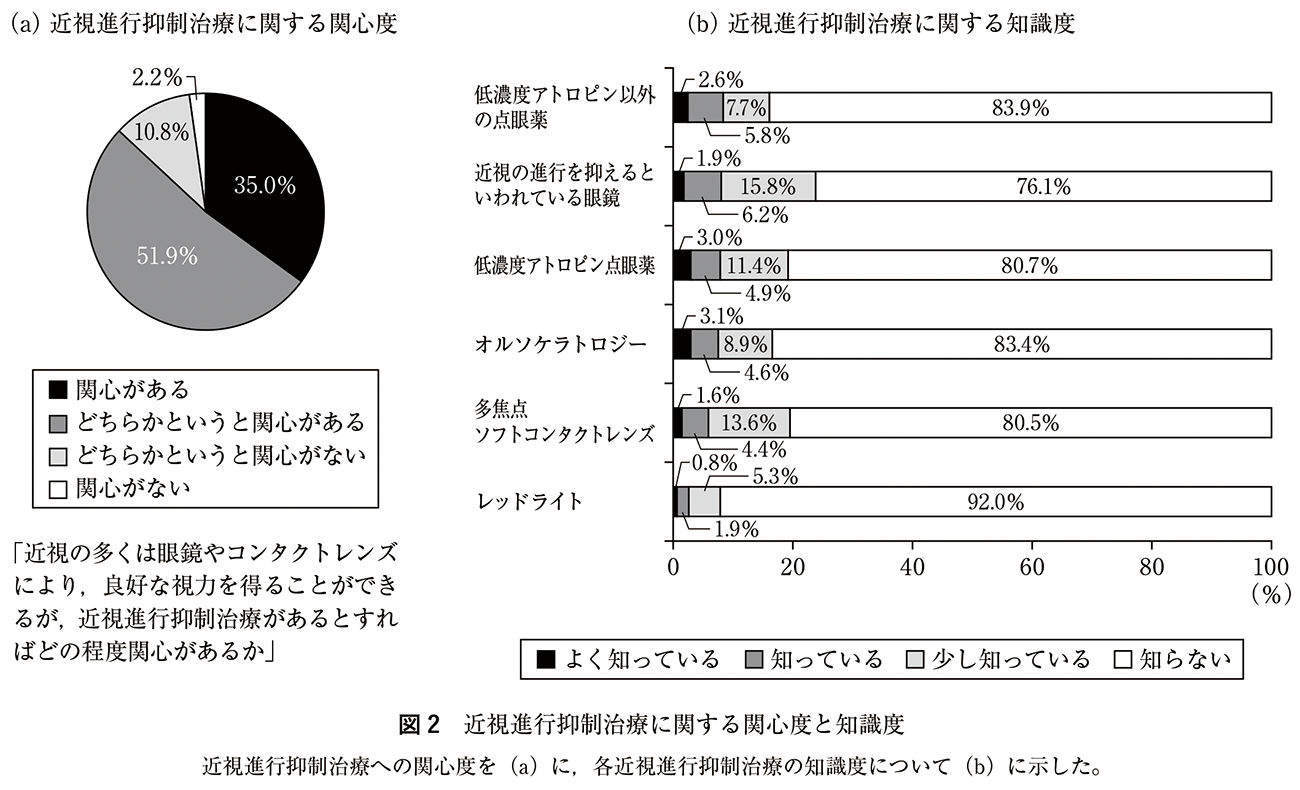

次に,近視進行抑制治療に対する関心および知識度について検討した (図2)。その結果,「近視の多くは眼鏡やコンタクトレンズにより良好な視力を得ることができるが,近視進行抑制治療があれば関心があるか」 に対して,「関心がある」,「どちらかというと関心がある」 と回答した割合は86.9%であった (図2a)。一方で,近視進行抑制治療について 「よく知っている」 または 「知っている」 と回答した割合は,最も高い 「低濃度アトロピン以外の点眼薬 (ミドリンM点眼液0.4%,トロピカミド点眼液0.4% 「日点」,ミオピン点眼液,マイピリン点眼液など)」 で8.4%,次に 「近視の進行を抑えるといわれている眼鏡 (視力を矯正するためだけの眼鏡ではない) 」 8.1%,「低濃度アトロピン点眼薬 (マイオピンなど)」 7.9%であり,近視進行抑制治療に対する知識度も低かった (図2b)。また,現在児童が受けている近視進行抑制治療は,「低濃度アトロピン点眼薬 (マイオピンなど)」 6.5%,「低濃度アトロピン以外の点眼薬 (ミドリンM点眼液0.4%,トロピカミド点眼液0.4% 「日点」,ミオピン点眼液,マイピリン点眼液など)」 6.2%,「近視の進行を抑えるといわれている眼鏡 (視力を矯正するためだけの眼鏡ではない)」 4.2%であった。

児童の2024年度学校健康診断裸眼視力検査結果がB〜D判定の保護者1,833例に対し,B〜D判定と判定されたことで眼科を受診したか,もしくは受診する予定があるかを調査したところ,「眼科を受診した/受診する予定」 が60.5 %,「眼科を受診する予定はない」 27.7%,「既に眼科に通院している」 11.8%であった。

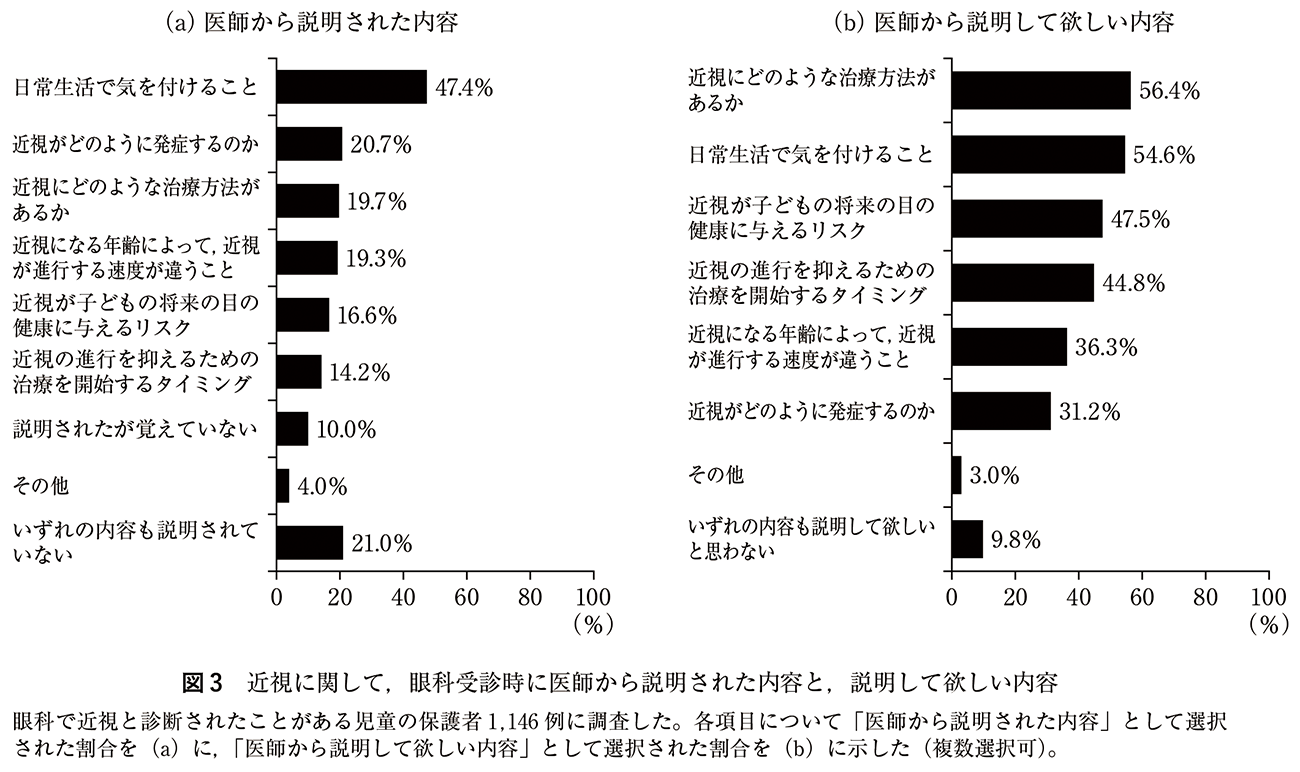

児童が眼科で近視と診断されたことがある1,146例の保護者に対し,児童が近視と診断された後,再度眼科を受診するように促されたかどうかを調査したところ,再度眼科を受診するように促された割合は43.0%であった。また促された後に再度眼科を受診したかどうかを調査したところ,再度眼科を受診した割合は87.4%であった。近視診療の実態を調査する目的で,児童と眼科を受診した際に医師から近視について説明された内容,ならびに説明して欲しい内容について調査した (図3)。近視について医師から説明された項目は,「日常生活で気を付けること」 が最も多く47.4%,次に 「近視がどのように発症するのか」 20.7%,「近視にどのような治療方法があるか」 19.7%であった (図3a)。一方で,説明して欲しい内容は,「近視にどのような治療方法があるか」 56.4%,「日常生活で気を付けること」 54.6%,「近視が子どもの将来の目の健康に与えるリスク」 47.5%であった (図3b)。

近視の進行を防ぐために,保護者が児童と行っている日常生活の約束事とその遵守度 (図4),ならびに児童の1日平均スクリーン時間と目とスクリーンの距離 (図5) を示す。児童が近視になること,あるいは近視が進むことを防ぐために気を付けるように,何らかの日常生活の約束事をしている割合は,A判定84.1%,B判定87.3%,C判定86.6%,D判定86.5%で,A判定群と比較して,B〜D判定のいずれの群とも差はなかったが (A判定 vs. B判定,p=0.364,A判定 vs. C判定,p=0.685,A判定 vs. D判定,p=0.776,Fisher’s exact test with Bonferroni correction,図4a),日常生活の約束事を 「守っている」,または 「どちらかというと守っている」 と回答した割合は,A判定48.4%,B判定35.8%,C判定34.9%,D判定32.3%であり,視力低下が進行している児童ほど有意に守っている割合が減少する傾向があり (p<0.001,Jonckheere-Terpstra test),A判定と比較してB〜D判定で有意に低かった (A 判定vs. B〜D判定,それぞれp<0.001,Steel検定,図4b)。

また学校での使用時間を含めた,スマートフォンやタブレットを見ている1日平均時間は,A判定2.3時間,B判定2.5時間,C判定2.5時間,D判定2.6時間で,視力低下が進行している児童ほど有意に時間が長くなる傾向があり (p<0.001,Jonckheere-Terpstra test),A判定と比較してD判定で有意に長かった (A判定 vs. B判定,p=0.057,A判定 vs. C判定,p=0.081,A判定 vs. D判定,p=0.003,Dunnett検定,図5a)。スマートフォンやタブレットを見るときの,目とスマートフォンやタブレットとの距離は,A判定25.3 cm,B判定24.4 cm,C判定23.4 cm,D判定22.5 cmで,視力低下が進行している児童ほど有意に距離が短くなる傾向があり (p<0.001,Jonckheere-Terpstra test),A判定と比較してC,D判定で有意に短かった (A判定 vs. B判定,p=0.245,A判定 vs. C,D判定,それぞれp<0.001,Dunnett検定,図5b)。

3.小中学生の児童を持つ保護者における,児童の近視に対する将来への不安およびQOLへの影響

児童が将来近視になること,あるいは将来近視が進行することに不安を感じることがあるかについて,「不安を感じる」,「少し不安を感じる」 と回答した保護者の割合は81.9%であった (図6a)。また視力低下が進行している児童の保護者ほど有意に不安を感じている傾向があり (p<0.001,Jonckheere-Terpstra test),B〜D判定の児童の保護者は,A判定の児童の保護者と比較して,不安を感じている割合が有意に高かった (A判定 vs. B〜D判定,それぞれp<0.001,Steel検定,図6b)。 「不安を感じる」,「少し不安を感じる」 と回答した保護者2,007例にその理由を調査した結果,「近視がどの程度まで進むかわからないから」 に対して 「あてはまる」,「どちらかというとあてはまる」 と回答した保護者が90.5%と最も多く,次いで 「黒板の字が見えにくくなる可能性がある」 89.1%,「眼鏡・コンタクトレンズがなければ日常生活で困るようになる可能性がある」 89.0%の順であった (図7)。

保護者のQOLについて,PedsQL Family Impact Module, Version 2を用いて調査した結果を表2に示す。PedsQLのスコアリング方法に従い,全項目から1例,「コミュニケーション」 から1例を,項目内の50%以上の回答が得られていないことから除外した。PedsQL合計スコアは,A判定80.18,B判定77.97,C判定77.31,D判定75.63と,視力低下が進行している児童の保護者ほど有意にPedsQL合計スコアが低下する傾向がみられた (p<0.001,Jonckheere- Terpstra test)。またC判定,D判定の児童の保護者は,A判定の児童の保護者と比較して,PedsQL合計スコアが有意に低下していた (A判定 vs. B判定,p=0.111,A判定 vs. C判定,p=0.022,A判定 vs. D判定,p<0.001,Dunnett検定)。

Ⅲ.考 察

今回の調査結果から,小中学生の児童の保護者は,近視に関して高い関心を持っているが,正しい知識を有していない割合が高く,近視進行抑制治療に関しても同様に関心は高いが,具体的な治療法については知らないことが明らかとなった。一般的に,裸眼視力は児童の近視が進むにつれて低下し,−2Dを超える近視では通常0.3以下に低下する11)。また裸眼視力1.0未満の児童のすべてが近視であるとは限らないが,そのうち約8〜9割が近視であることが報告されている12)。したがって,学校健康診断の裸眼視力A〜D判定の悪化は,近視の進行によるものと推定される。今回の調査では,裸眼視力A〜D判定別のサブグループ解析から,保護者が児童の近視が進行することに不安を感じるようになり,QOLスコアが低くなることなど,近視児童を持つ日本の保護者の実態も明らかとなった。

小中学生の保護者が知っている近視に関する情報については,最も割合が高かった 「日常生活で気を付けること」 でも,「よく知っている」,「知っている」 を併せて27.0%であり,「近視の将来の眼疾患リスク」,「治療開始のタイミング」,「近視の進行を抑える治療法」 など,それ以外の項目については25%以下と,ほとんどの保護者が近視に関する情報を十分もっていないことが明らかとなった。近視は眼軸が前後に伸びることで発症するため1)2),一旦近視が進行してしまうと回復は難しい。よって早期に治療し進行を抑制することが重要となる。保護者が正確な情報を有することが,早期からの近視進行抑制治療に欠かせないと思われるが,現状は十分ではなかった。また,眼科受診時において,「日常生活で気を付けること」 以外に,近視について医師から説明された項目は少なく,実際の診療現場でも近視に関する説明が十分されていないことが明らかとなった。本邦には,近視進行抑制治療薬 (または機器) として承認されているものがなく,医師から近視の予防や治療に関する説明をする機会が少ないことが考えられ,このことが 「近視は発症後早期に治療したほうが良い」,「近視が進行することで将来他の目の病気になる可能性がある」 など近視進行抑制治療において重要な情報が保護者に伝わらない要因の1つであると推測された。今後,日本でも近視進行抑制治療薬 (または機器) が普及することで,近視や近視進行抑制治療に関する情報が広く知られるようになることが期待される。

小中学生の保護者は,児童の近視の有無にかかわらず,近視の進行を防ぐために児童と何らかの日常生活の約束事をしていることが明らかとなった。児童と何らかの日常生活の約束事をしている割合はA〜D判定で大きく異ならないにも関わらず,日常生活の約束事を守っていない児童はA判定と比較してB〜D判定で有意に多かった。日常生活で保護者が児童の近視の進行に注意しているにも関わらず,児童は日常生活の約束事を守らないことが,近視進行の一因になっている可能性が示唆された。実際に,目とスクリーンの距離は近視が進行した児童において有意に短くなり,1日平均スクリーンタイムは有意に長くなったことは,日常生活の約束事による近視進行抑制の困難さを示していると考えられた。また,たとえ児童がA判定であっても,保護者は近視にならないように何らかの日常生活の約束事をしている。しかし多くの児童は保護者との日常生活の約束事を守っておらず,これが保護者のQOLスコアに影響している可能性も推察された。このように日常生活の約束事などで近視の進行を抑制することは容易ではないことがわかった。近視の進行は一旦進行すると元に戻すことは困難なことから,保護者が近視の正しい知識を有し,早期治療の重要性を理解することで早期から治療を開始し,少しでも近視の進行が抑制されることが望まれる。

今回の結果より,近視児童を持つ保護者は児童の学校健康診断の裸眼視力A〜D判定の結果が悪化するほどQOLスコアが低下すると示された。Hanらも,中国において近視 (SE≦−0.5D) の児童 (8〜18歳) の保護者は,正視 (−0.5D<SE<0.5D) の児童の保護者と比較してQOLスコアが低いことを報告しており9),われわれの結果と一致するものであった。一方,Hanらの報告では,すでに眼科を受診している近視児童の保護者,正視児童の保護者について調査していることから,近視に対する問題意識の高い保護者を対象に研究していると考えられる。われわれの研究では学校健康診断結果を用いることにより一般的な幅広い層の保護者について調査し,Hanらと同じく児童の近視と保護者のQOLスコア低下が関係することを示した。

PedsQL合計スコアの変化量において,今回のわれわれの結果はA判定の児童の保護者80.18からD判定の児童の保護者75.63の変化であるのに対し,Hanらの報告は正視群96.53から強度近視群70.83と,われわれの結果の変化量の方が小さかった。PedsQL合計スコアはHanらの報告の正視群に比べ,今回のA判定の児童の保護者のスコアは16.35低値であったことが,本調査において変化量が小さくなった原因であると推察された。また今回の調査においては,「感情的機能」 のQOLスコアが最も低値を示し,B判定であっても 「心配」 のQOLスコアの有意な低下が認められた。このように,児童の視力の低下は保護者に精神的な影響を与えていることが示唆された。また,Soniaらのスペインでの調査13)と同様に,われわれの結果は,日本においても保護者は 「児童が将来近視になること」,あるいは 「将来近視が進行すること」 に不安を感じている割合が高いことが示された。さらに,不安の理由で最も割合が高かった 「近視がどの程度まで進むかわからない」 ことが,保護者のQOLスコアに大きく影響している可能性が考えられた。

近視の治療は早期に開始することが望まれるが,今回の調査結果から,現状では保護者は近視に関する知識を有しておらず,児童の近視がさらに進行することに対し不安をもっている現状が明らかとなった。近視による裸眼視力の低下は眼鏡やコンタクトレンズで矯正可能であるため,近視進行抑制治療に対する関心は低いと想定されたが,今回の結果より,保護者は近視進行抑制治療に高い関心を持っていることが明らかとなった。また,「近視がどの程度まで進むかわからないから」 が,不安を感じる最も多い理由であったこと,医師に最も説明して欲しいことは 「近視にどのような治療方法があるか」 であったことから,小中学生の保護者の近視進行抑制治療へのニーズは高いことが推察された。今後は,近視に関する情報や近視の治療法が広く知られるようになり,近視発症早期から近視進行抑制治療を選択できるようになることで,児童の近視進行に対する保護者の不安が少しでも軽減されることが期待される。

今回の研究はWeb調査であり,保護者の自己申告による回答を基にしており,実際の診療内容など客観的な指標については取得困難であることから,一定の限界があるものの,医師に遠慮することなく回答していると考えられること,2,451例と多くの保護者から回答を得られたこと,QOLスコアの低下など他の調査と同様の結果が得られていることから,保護者の実態調査としては有益であったと考えられる。

結 論

小中学生の保護者は,近視や近視進行抑制治療について高い関心があるが,具体的な知識は持っておらず,児童の近視のさらなる進行に強い不安を感じており,QOLスコアにも影響していることが明らかとなった。

利益相反

二宮さゆりは,参天製薬株式会社からアドバイザリー費,講師謝礼,治験費の支払を受けている。

五十嵐多恵は,参天製薬株式会社からアドバイザリー費,講師謝礼の支払を受けている。

宮本悦代,椎大介,宮原玲子は参天製薬株式会社の社員である。

なお本調査は,参天製薬株式会社の資金により実施した。

文献

- Wiesel TN, Raviola E:Myopia and eye enlargement after neonatal lid fusion in monkeys. Nature 266 (5597):66-68, 1977.

- Smith EL, 3rd, Hung LF, Harwerth RS:Effects of optically induced blur on the refractive status of young monkeys. Vision Res 34 (3):293-301, 1994.

- Chua SY, Sabanayagam C, Cheung YB, et al:Age of onset of myopia predicts risk of high myopia in later childhood in myopic Singapore children. Ophthalmic Physiol Opt 36 (4):388-394, 2016.

- Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, et al:The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci 61 (4):49, 2020.

- Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al:Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 123 (5):1036-1042, 2016.

- 文部科学省:令和5年度児童生徒の近視実態調査事業結果報告書.https://www.mext.go.jp/content/20240731-mxt_kenshoku-000037357_03.pdf, 2024

- Pinquart M:Parenting stress in caregivers of children with chronic physical condition-A meta-analysis. Stress Health 34 (2):197-207, 2018.

- Guo LY, Sun H, Hu M, et al:Mental health status of parents of young patients with high myopia. J Int Med Res 48 (1):300060519873474, 2020.

- Han X, Ruan X, Zhang Y, et al:Effect of Myopia Severity on the Health-Related Quality of Life in Children and Their Parents. Curr Eye Res 48 (12):1189-1194, 2023.

- Varni JW, Sherman SA, Burwinkle TM, et al:The PedsQL Family Impact Module: preliminary reliability and validity. Health Qual Life Outcomes 2:55, 2004.

- 所敬,大野京子:近視 基礎と臨床,pp.53-58,金原出版,東京,2012.

- 宮浦徹,宇津見義一,柏井真理子,他:視力受診勧奨者の屈折等に関する調査 (続報).日本の眼科93:1598-1605, 2022.

- Ortiz-Peregrina S, Solano-Molina S, Martino F, et al:Parental awareness of the implications of myopia and strategies to control its progression: A survey-based study. Ophthalmic Physiol Opt 43 (5):1145-1159, 2023.